クリスマスの季節になりました。

ということで我が家もクリスマスツリーを飾ることにしました。

いつもなら子供と嫁さんが飾り付けをして、出来上がったツリーを見て「今年も電飾の飾りが奇麗だね」という会話をして終わるのですが、

今年はそうはなりませんでした。

電池を新しいものに取り替えてスイッチを入れたものの、全然光りません。

以前電池の液漏れをしていたので、電池ボックスの接触が悪いのではと接点を鉛筆でぐりぐり磨いても、全くダメです。

(接点不良を回復させるのは鉛筆がお勧めです)

こうなったら分解して修理するしかないので久しぶりに半田ごてを握りました。

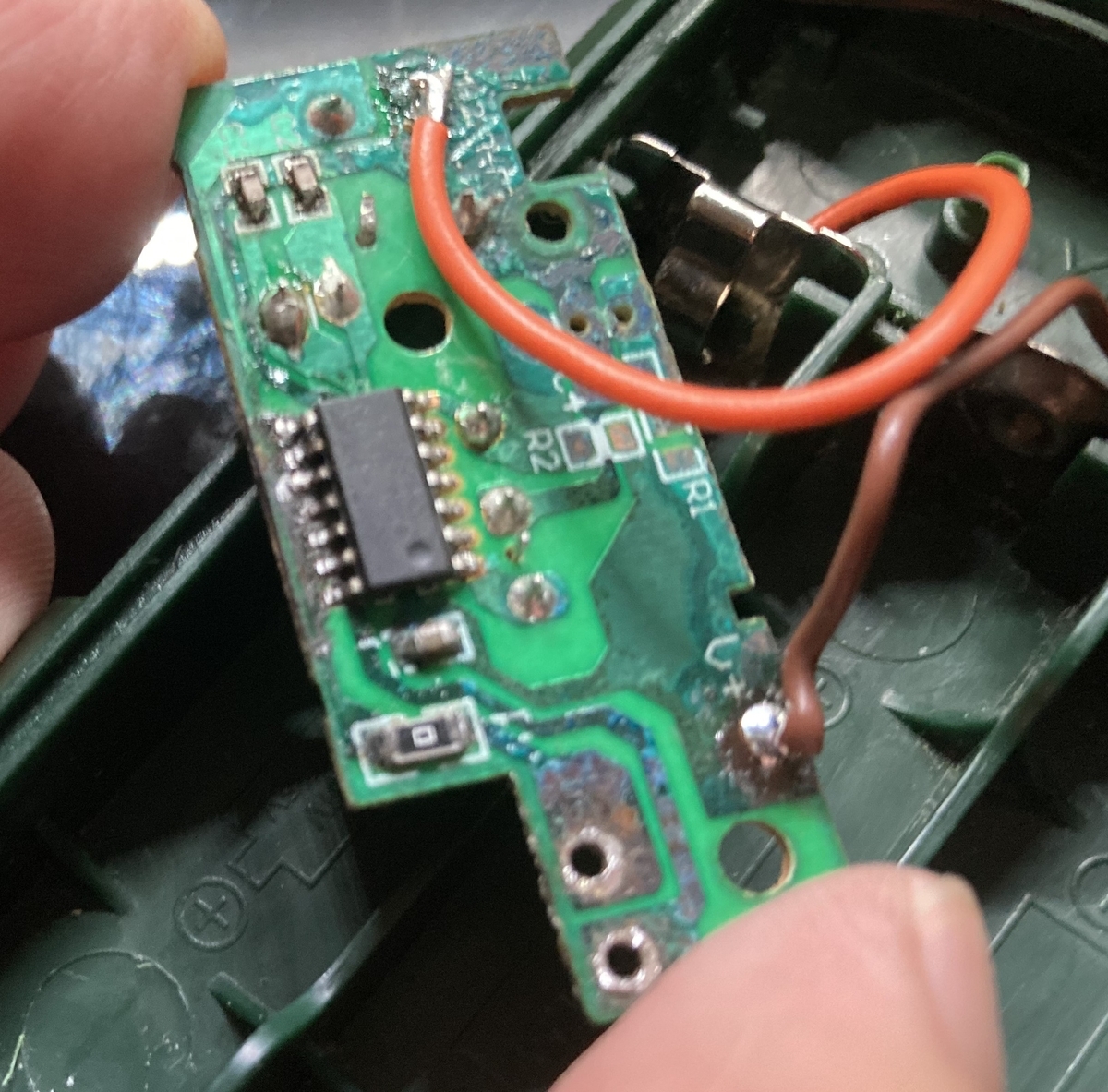

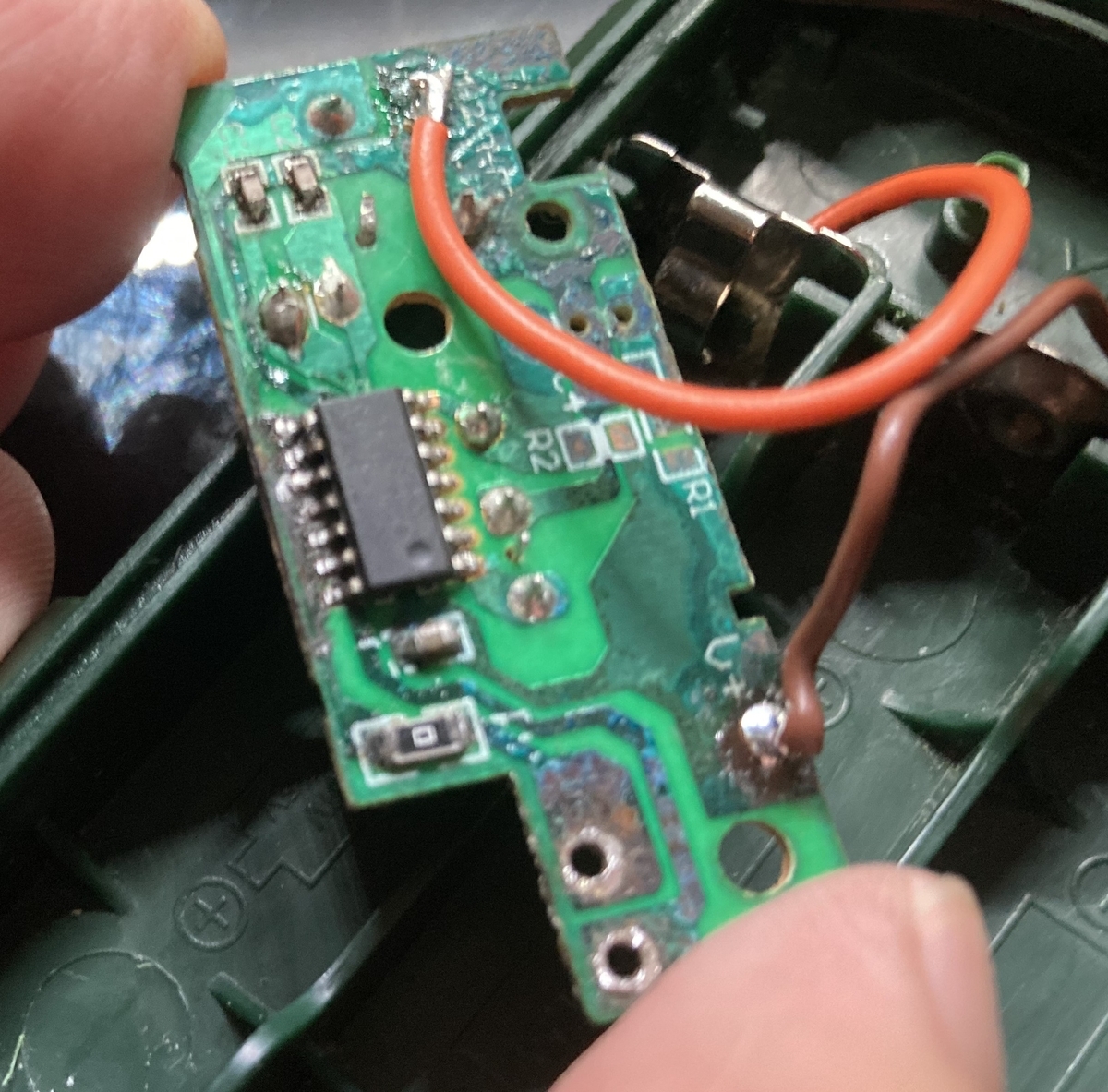

分解はお手のもので基板を取り出し観察して見ると・・、やはり電池の液漏れの影響で基板が浸食していました。

部品点数は多く無いので楽勝かと思いましたが甘かった。(最近こんなんばっかりです)

しかも三層基板の様なので、基板上の配線パターンが読めません。難易度が上がってしまいました。

故障個所の選定はしたいので、まずは電池ボックスがら電圧が来ているかテスターで調べて、電池三本分の4.5V(1.5x3)以上が来ているのを確認。

電飾のLED側を調べても断線はしておらず、全てのLEDが発光するのを確認。

こうなったらもう電子回路が載っている基板しかないのでテスターを当てて見ると、4.5Vの入力は確実に入っているもののLED側への出力がほとんど無いのが解りました。

とりあえず基板上の電子部品の半田不良を疑い、ダメもとで再半田してみました。

それで、電源を入れるとLED側に電圧が出て来るようになったので「直った」と思いました。

確かにLED側の配線に接続したら光りました。

「やったぁ!!」ということでケースに組み込み、再度スイッチを入れてみました。が、全然光りません。

ケースに組み込む時に断線したかも、ということで再度分解して、同じようにテスターを当てて電圧を測定していろいろと原因を追及するうちに、あることに気が付きました。

それは、電池を電源ボックスに入れてスイッチを入れても光らないが、そのままにしてしばらく時間が過ぎると正常にLEDが光りだすということです。

しかも、正常に光っているところでスイッチを切って電池を外し、また電池をいれてスイッチを入れたら何故か光りません。

経験上、こういう挙動は電解コンデンサが怪しいのですが、基板上にそれらしい部品がありません。

もうお手上げなので「クリスマス期間中は電池ボックから電池を抜くのは禁止、スイッチを入れてもLEDが光らない時はしばらく様子をみること」ということで嫁さんと子供に伝達して今回の修理の件は終わりにしました。

まあ、クリスマスツリーの電飾が特に問題なく光るようになったので良しとしましょう! 終わりよければ全て良し!!(なんか数日前もおなじことを言ってた様な・・)

その後、お風呂で湯船に浸かりながら今日の修理のことを再び考えてみました。

基版上にある電子部品はICとクリスタル(水晶発振子)以外はすべてチップ部品で、今回はICの不良だろうと勘ぐっていましたが、クリスタル(水晶発振子)が不良で発振するのに時間がかかっていたのではと気が付きました。

気が付いたところでその部品には何も表記・印刷がされていないので、交換すべき部品の定格が解らないのでお手上げですが・・・。

今回の件で学んだこと、気づいたこととしては

① 3層基板は回路が読めない、見れないので修理は無理

(回路が見えたとしても難しいのは難しいけど・・)

② LED側の配線が被膜線なのに中の銅線がコーティングされていていた

(こんな線は初めて見ました。コーティングをとらないと半田がつかないので難易度高 いです)

③ チップ部品は老眼のジジイにはやはり辛い

(極小だし、部品が何が解りずらい。コンデンサなのか抵抗なのか?)

④ LED側の配線が+-逆に半分ずつだった

(だから、電気を全投入しても半分しか光らない、+-逆にするとこれまで光っていたLEDは消えて、消えていたLEDが光る。発行のパターンはICで制御している)

⑤修理するより同じものを買った方が安くつく(調べてみたら同じものが大体1000円ちょっとで買える。時間と労力、部品代を考えると・・。恐るべし!中国製)

④については特に勉強になりました。解ってしまえば「何だぁ」と思ってしまいますが、LED電飾をチカチカさせる仕組みが理解できました。

これだから電化製品を分解するのがやめられません!!

プログラムが出来る人なら、マイコン(PIC、AVR etc..)やマイコンボード(Arduino、Raspberry Pi etc...)を使ってオリジナルパターンで光らせることも出来ますね。